<–Artículo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artículo siguiente–>

Mecano entró a mi vida a través de radiofrecuencias. La canción en la FM era «Cruz de navajas» y la voz suave, casi infantil, de Ana Torroja me sedujo tanto como la melodía, el saxofón y la letra. Ahorré mis domingos y a los diez años fui a comprar Entre el cielo y el suelo, mi primer casete. Pasé horas frente al reproductor con una libreta y una pluma, apretando play y casi enseguida stop hasta descifrar las letras. Me aprendí esa y las demás canciones del álbum, sin entender completamente lo que Nacho o José María Cano habían querido decir. Las frases españolas, tan ajenas a mí, me contaban de forma pintoresca historias de ángeles, desamores, panteones, traiciones, caricias y canas mojadas en el café. Escuché las doce canciones tantas veces, que terminé cantándolas ceceando, cual niña madrileña viviendo en Cuernavaca.

Al final de ese año mi familia, junto con la de mi tío, decidió hacer un viaje en coche durante las vacaciones de invierno. En vez de pasar Navidad y Año Nuevo comiendo pavo y bacalao con primos y abuelos, las dos familias pasaríamos explorando la Península Maya. Los preparativos comenzaron semanas antes, con llamadas telefónicas para decidir las ciudades a visitar, las rutas a tomar y los lugares de alojamiento. Sería un viaje de veinte días y, para que el dinero presupuestado alcanzara, iríamos acampando algunas veces y hospedándonos en hoteles económicos otras. Los fines de semana previos al viaje mi papá y mi hermano pasaron un buen rato estudiando el mapa de las carreteras y autopistas de México extendido sobre la mesa del comedor. Yo aprovechaba para acaparar el reproductor de casetes y mi mamá para revisar lo que iría en la hielera.

En esos años México aún seguía el modelo de sustitución de importaciones, mi generación creció codiciando los productos de otros países, especialmente los que algún compañero afortunado traía a la escuela después de un viaje a Estados Unidos. No teníamos M&Ms, pero nos empachábamos con Lunetas; en vez de hacer bombas con Bubble Gum, mascábamos Motitas. De ahí que a mis papás y a mis tíos se les vino la idea de rodear la península yucateca hasta llegar al puerto de Chetumal. Yo jamás había escuchado la frase “puerto libre”, pero me brillaron los ojos cuando mi papá comentó que encontraríamos electrónicos extranjeros que no se vendían en cualquier otra parte de México. Mi mamá nos sugirió empacar nuestros ahorros.

Iniciamos nuestro viaje la tarde del último día de clases. Esa noche dormimos en Córdoba, en casa de mi tío, emocionados mi prima, mi primo, mi hermano y yo de la perspectiva de pasar veinte días juntos. Inauguramos la lista de anécdotas y aventuras la segunda noche, al ser comidos por mosquitos en el campamento cerca de Catemaco mientras mi hermano, tapado con una sábana, durmió inmutable como un bebé.

Todos los días sucedió algo que quedó en el breviario de mis recuerdos: el cruce en transbordador hacia Campeche, la vista y el viento desde el Fuerte de San Miguel, la llegada de noche a Uxmal y el show de luz y sonido, la herida que se hizo mi tío en Cobá al caerse compitiendo contra mi hermano y mi prima, las moscas que tenía que espantarse del raspón cada vez que se sentaba, la claridad y frescura del agua de un cenote, la pareja de europeos que se bañó desnuda y a jicarazos en la playa de Tulum frente a los ojos de asombro de los cuatro menores de edad que esperábamos en la fila con traje de baño.

Llegamos a Chetumal en la tarde, cansados de estar sentados, desaliñados y sin habernos visto en un espejo en días. No recuerdo en dónde comimos o dormimos, ni qué hicimos exactamente en la ciudad, pero nunca olvidaré la cantidad y variedad de los productos que vendían. Mis papás se lanzaron rápidamente por las latas de aceitunas españolas, angulas, sardinas, aceite de oliva. Mi hermano seguramente compró algo para su raqueta de tenis. Yo iba con una sola idea en la mente y con todos (absolutamente todos) mis ahorros de un año para gastarlos en aquel puerto libre. No sé cuánto tiempo me tardé en encontrarlos, pero recuerdo que los Walkman eran rojos, marca Sony y decían en la parte de abajo: Made in Hong Kong, como garantía de calidad. Los audífonos eran negros, con esponja negra alrededor de los auriculares. Tenían, además, bocinas para reproducir música, radio AM/FM y podían grabar. Eran más de lo que alguna vez había soñado. Mejor aún, me alcanzaba para comprarlos. Saqué todo mi dinero de la bolsita chiapaneca de piel e ignorando la repetida pregunta de mis padres de: «¿Estás segura que quieres comprar eso?». Pagué sin responder. No sé cuál fue la ruta para regresar a Cuernavaca, pero sé que la voz de Ana Torroja nunca se había escuchado ni tan bien, ni tan clara, ni tan cerca como hasta ese momento. Los Walkman lograban lo imposible: que las horas de carretera no se hicieran pesadas.

Aquel recuerdo lo había dejado a un lado hasta este verano que nos mudamos de Viena a Hong Kong. La mañana antes de entrar a nuestro nuevo departamento, hice una compra grande con los niños en un Welcome de Causeway Bay, después de haber visitado el Ikea. Con las distracciones propias de llevar dos niños a un supermercado, de encontrar mucha más gente que la acostumbrada entre pasillos, de ver con gran emoción jícamas y chayotes filipinos entre la verdura, no noté a dónde había llegado. El fin de semana, cuando nos habíamos terminado la leche, caminé al Fusion, el supermercado más cercano a nuestro nuevo hogar. Esa vez iba sola, con calma recorrí cada pasillo y para mi sorpresa fui localizando una asombrosa cantidad de productos importados: leche de Australia, tofu de Japón, gingsen de Korea, mermeladas de Inglaterra, vino francés, cervezas alemanas, arroz de Tailandia, huevo de EU, carne de Brasil, café colombiano. Cuando llegué al pasillo de dulces no lo podía creer, mis caramelos suizos favoritos que compraba en Viena y que según yo iba a extrañar, estaban ahí. No sólo había de limón, también de ocho sabores más, varios que jamás encontré en Austria.

Terminé comprando mucho más que un par de litros de leche. Al salir el calor del verano honkonés me pegó en el cuerpo y la bocina de un barco sonó a la distancia. «Puerto libre», pensé y el recuerdo de mis Walkman rojos me hizo sonreír con nostalgia. Miré la bolsa del súper, no había ningún producto que dijera Hecho en Hong Kong, pero había comprado aguacates de México.

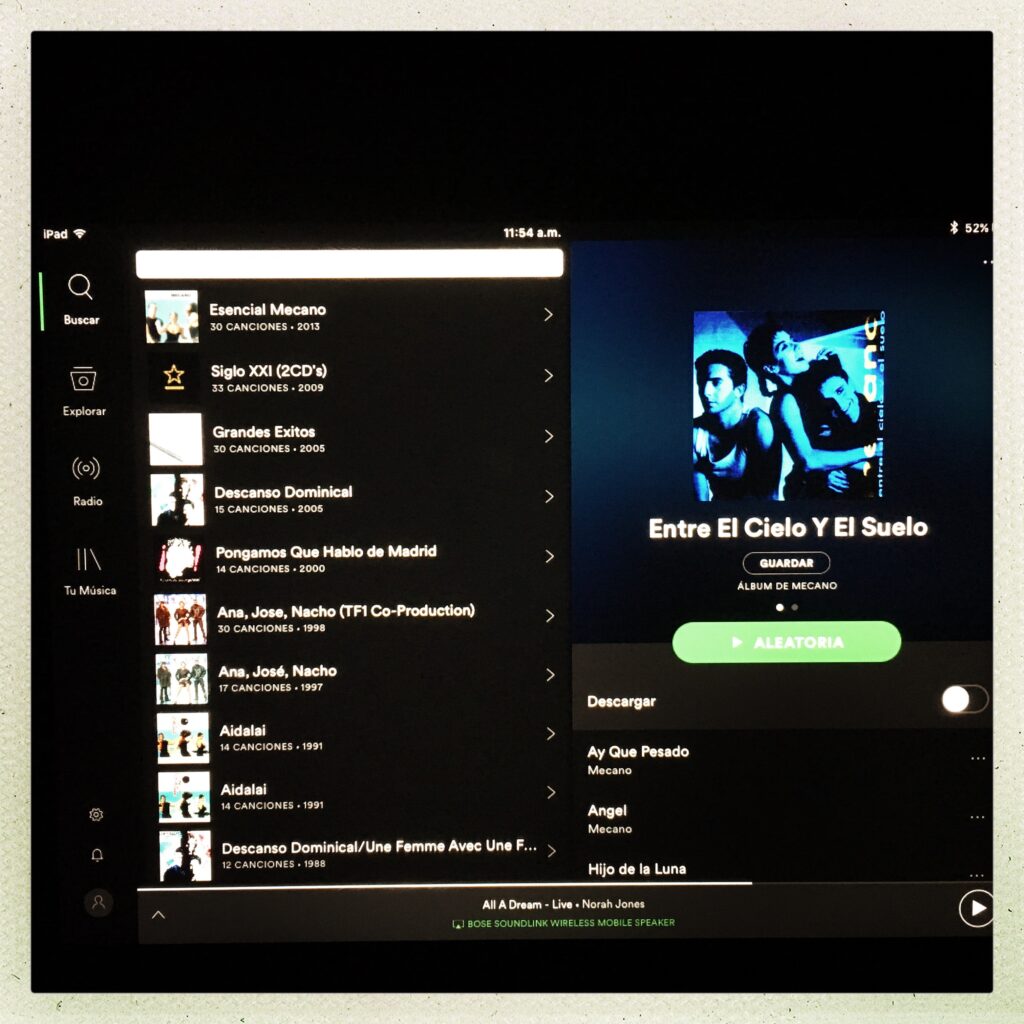

Escuché el álbum de Mecano y el siguiente, Descanso Dominical, hasta mi adolescencia, pero mis gustos musicales fueron cambiando y al final los casetes se perdieron. Hoy, mientras escribo, los vuelvo a escuchar, pero ahora mis audífonos son blancos y sin esponja, en vez de un reproductor de casetes tengo Spotify y entiendo el significado y el vocabulario completo de cada canción. Lo invariable es que aún me sé las letras de todas las canciones del álbum y, por costumbre, las canto ceceando, como si fuera una mujer madrileña viviendo en Hong Kong. Ø

Hong Kong, enero de 2017.

<–Artículo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artículo siguiente–>